|

|

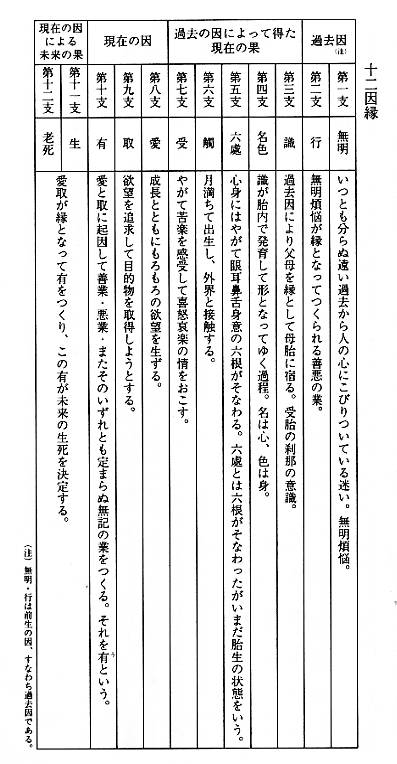

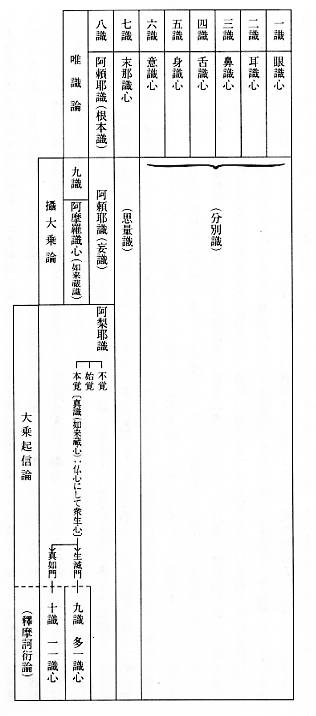

■Yamada's Article (9)『さゝめごと』に現われた十識についてここに掲載する「『さゝめごと』に現われた「十識」について」は、『湯浅泰雄全集』第14巻「心身論(1)」に収録されている。私の論文がこの全集に収録されるに至った経緯については、巻末の付論として収められている湯浅泰雄博士の「身体論の仏教哲学的背景」に詳述されている。『湯浅泰雄全集』第14巻には、博士の膨大な数の著作のなかでもとりわけ名著の誉れ高い『身体論』が収録されているのだが、その論文中に心敬の主著『さゝめごと』に出てくる「十識」という言葉が引用されている。博士はこの言葉に疑問をいだきながらも、「唯識論からとられたもの」という説明をした。ところが唯識論では「八識」という言葉はあるが、「十識」とは言わない。そういう指摘が研究者から出てきたのである。 湯浅博士は解答がみつからないまま、論文中のその字句の取扱いに関して、同全集の企画・監修・編集・造本と、ひとりでやっていた私に相談してきた。実は私自身も疑問に思っていたことだったが、全集のなかからこの重要な『身体論』をはずすわけにはゆかなかった。そこで私自身の調査研究を論文にまとめて博士にお送りしたところ、博士は私の研究結果に間違いが無いと認められ、「おかげで長年の疑問が氷解した」と、拙論を「付論」として全集に収録させてほしいとおっしゃった。私は躊躇したが、「それが一番良い解決策です」という博士自身の判断を尊重し、不遜ながら拙論を全集に収録することになったのである。 宗教哲学に関する論文であり、必ずしも一般になじみやすいものではない。この遊卵画廊に掲載するのはどうかと思ったが、芸道修行論の一面もあるので、特殊な視点に立った芸術論としてお読みくださるなら幸いである。 (山田維史) 禁無断転載 Copyright 1999-2007 Tadami Yamada. All rights reserved. -------------------------------------------------------------------- 『さゝめごと』に現われた「十識」について 山田維史 “About‘Jyushiki(The Tenth Consciousnesses-Wisdoms)’in Shinkei's‘Sasamegoto’” by Tadami Yamada さまざまの是非妄想の浪風をたてぬる心は第八識までなり。十識の心にいたりては、善悪の分別に動くべからず。幻化の智をおこして幻妄を除いて後、境智ともに幻にあらずと也。ただ無縁の慈悲をおこして、無相の境を縁ずるのみなるべし(1)。 『さゝめごと』末(下巻)の一節に「十識」ということばが出てくる。このことばの意味するところが、嘗てどのように議論されてきたか、あるいは全然と言ってよいほど議論されてこなかったのか、浅学の私には分らない。ところが頃日、唯識学の研究者が、唯識は八識までであって、唯識に関する限り十識というのは存在しないと言っているのを聞いた。私もこれはどういうことかと不思議だったが、調べてみると、出典と考えられるものは意外にすぐに分かった。結論を先に言ってしまおう。それは『釋摩訶衍論』(龍樹菩薩造)の第二である。すなわち 心量有十。云何為十。一者眼識心。二者耳識心。三者鼻識心。四者舌識心。五者身識心。六者意識心。七者未那識心。八者阿梨耶識心。九者多一識心。十者一一識心。如是十中。初九種心不縁眞理。後一種心得縁眞理而為境界。今據前九作如是説。離心縁相。本有契經中作如是説。甚深眞理非餘境界。唯自所依縁為境界故。畢竟平等無有變異不可破壊者。顯示三離之功徳故謂一切差別以四種妄言説。而為根本而轉。一切外道九種變論十種異執。唯以名字為本而轉。(云々)(2) また『釋摩訶衍論』(略して釋論と言う)のこの一節は、釋論の註解書である弘法大師空海の『辯顯密二教論』(二教論)に、そのまま引用されている。改めて読み下してみると (九)釋摩訶衍論 「心量に十あり、云何(いかん)が十となす。一には眼識心、二には耳識心、三には鼻識心、四には舌識心、五には身識心、六には意識心、七には未那識心、八には阿梨耶識心、九には多一識心、十には一一識心なり。かくの如くの十が中に、初めの九種の心は真理を縁ぜず。後の一種の心は真理を縁じて而(しか)も境界とすることを得。今、前の九に拠りて、かくの如くの説を作(な)して離心縁相といふ」。 諭していはく、言語・心量等の離・不離の義は、この論に明らかに説けり。顕教の智者、詳(つまび)らかんじて迷ひを解け。(3) 『さゝめごと』にただ一度現われる「十識」ということばの典拠を、釋論もしくは二教論とする見解は、実は夙に木藤才蔵氏によって指摘されていた(4)。心敬がこれら二書のうちいずれを直接の典拠としたかは問題ではあるまい。心量とは、衆生が心に迷いを起して種々に事物を分別認識することである。その心量に「十識」ありとする説は、釋論をおいて他にない。そればかりか釋論においても二教論においても、右に引いたところ以外には出てこないことばなのである。空海が二教論を著して後、特に真言教学を学ぶ者にとって釋論は必ず修めなければならない書物となった。心敬は天台宗の高僧であったが、その学識において、二書ともに親しかったことは想像に難くないのである。ただし空海の喩釈に見るように、顕密を差別して相手を駁論する激しさは、心敬の採るところではなかったと思われる。これは心敬その人の宗教心理的な側面からだけでなく、時代を背景とした宗教哲学の変遷に関る問題である。以下に少し詳しく検証する。彼が特異な「十識」説を所依とする理由も明らかになるであろう。 心敬は応永三年(1406)、紀伊に生れた。生来病弱だったが、若くして一時比叡山で修行し、その後、京山科の音羽山麓の十住心院に入った。37歳頃には権律師、のちに権大僧都まで位階を極めた。応仁元年(1467)、足利将軍家の相続問題をきっかけにして起った細川勝元と山名宗全の諍いは、諸大名を巻き込み東西に二分して、京の都を戦乱の巷と化した。民は疲弊し、幾度となく土一揆を起した。都のはずれに位置する山科在においても例外ではなく、十住心院も荒廃する。心敬はその年の四月、伊勢参宮を志す。物見遊山を兼ねた風流心に誘われた旅ではあるまい。国土人心の荒廃を嘆き、その安からんことを祈願するためだったかもしれない。天台の高僧が神詣でというのは、現代の感覚からすると奇異に思われるが、伊勢神宮はこれよりおよそ70年前の南北朝時代に、儒仏二教を摂取した伊勢神道が成立し、伊勢参宮道者の中に仏教の僧侶がいても驚くには当らない素地があったのである。心敬は旅途に就いた。しかし伊勢参拝をすませても京には帰らなかった。品川の鈴木長敏の招請に応じて、伊勢から海路関東に下った。以後、関東に在って和歌連歌の指導をする。歌道の指導者としての令名は、すでにして遠く東国にまで及んでいたのである。文明三年(1471)、心敬は相模国大山麓の石蔵(いわくら)に隠栖し、そこで70歳の生涯を終えた(1475)。 『さゝめごと』は、寛正四年(1463)に郷国に下向した折、土地の好士の求めに応じて上巻を執筆、下巻は帰京後しばらくして翌年の五月以前に成立したとみられている。心敬56,7歳頃の作である。 月やどる水のおもだか鳥屋(とや)もなし 『さゝめごと』の中で例示されているこの歌は、水辺の沢瀉(おもだか)に母鷹(おもだか)が掛けてあることは言わずもがな。子を育むべき巣もなく、ひとり水辺の沢瀉(おもだか)に寄りそう母鷹の心水に、真如の月はその影をおとしているのである。----と、この解釈は実は私の解釈である。木藤氏はこう述べている。「この句は月やどると水、おもたかのたか(鷹)と鳥屋と云う風に各句が言葉の縁の上では接続しているように見えて、その実全体としては意味をなさない(5)」と。 心敬はこの歌を示してから、「かやうの風情、無心所著なるべしとなり」と言っている。これについて再び木藤氏の注釈を見ると、『正徹物語』に「無心所著の歌は一句々々別のことをいひたる也」とある(6)、と述べていて、なるほどそれなら「おもだか」の句の説明とも付合する。この歌はそもそもの初めから解釈されることを拒み、ただイメージがことばの連鎖作用として現われ、個々別々に、否、別々でありながら相互に交渉あるかのように、現われ現われて意味を結ばぬまま消えてゆくのである。それを無心所著と言うか。心敬は表現の真髄を無心所著と説いているのである。それでは無心所著とはどういうことであろうか。 仏教の第一原理ともいうべきは、「諸行無常」ということである。原始仏典と言われる阿含経に「一切行は無常なり。起る者は必ず滅するなり。生ずること無ければ必ず死することなし。この滅最も楽しみとなす」とあり、大般(だいはつ)涅槃経にも、「諸行無常。是生滅法。生滅滅巳。寂滅爲楽」とある(7)。人の世と人の身は栄枯盛衰・生老病死の相を呈し、それ故に一切皆苦である。一切が苦であることは、是非偏執の差別の世界すなわち対立の世界だからである。仏教はこの苦を断って涅槃の境地に入るのを、人生究極の目的とするものである。十二因縁説というのがある。生死の苦のよって来るところを、過去・現在・未来にわたる三世の関連、あるいは三世また三世と繰り返す因縁果の連続としてとらえ、結局、惑・業・苦の循環にほかならないことを明らかにする。惑とは貪(たん)・瞋(しん)・癡(ち)。人の心にこびりついている迷いである。煩悩である。業は、惑が縁となってつくられる善悪もろもろの業。苦は業の果、すなわち報いである三界流転の苦しみをいう。いま少し詳しく述べてみる。表にすると分りやすいのでまず下に示す。  過去の無明が縁となって過去に行(ぎょう)をつくる。われらの無始の過去因である。そして過去の因によって現在の果を得る。やがて現在の愛と取が縁となって現在に善悪無記の業、すなわち有をつくる。愛取有は現在の因となる。この現在因によって未来に識・名色・六處・觸・受の果を得、また未来において愛取有の業を因として生れ、老病死する。こうして三世また三世と輪廻して盡きることがない。涅槃の境地にいたるためには、この惑業の因縁によって生死の苦果を感じることを断ち、滅しなければならないのである。そこに修行の必然性が起ってくる。惑は、修行によって対治されるべきものなのである。 しかしそれならば惑はいったいどこにあって、如何なるものなのか。いま述べた十二因縁の縁起説を業感縁起というが、この業感縁起においては、断滅すべき目的の無明煩悩(惑)がどこに存在するのか説明されていない。 大乗仏教の阿頼耶識縁起は、この点を是正してあらわれてきた(十二因縁説は釈尊の正覚にもとづくいわゆる根本仏教の教説である。その限り大乗小乗の区別はいまだない)。大乗仏教では、十二因縁第三支の「識」を一切萬法あらゆるものの種子と見て、一切種子心識と名づける。その種子である心識は、われら人の身体とともに在り、身体と結びついて不可分なるものであり、言うなれば生命の本源である。この眼耳鼻舌身意の六識とも異なり、またものごとを思量する----それだからこそ我執の根源でもある----第七の末那識(まなしき)(思量識あるいは染汚意(ぜんまい)ともいう)とも異なり、それらの根本となるものである。世親のつくった唯識論(唯識無境論)では、この心識は前六識(眼耳鼻舌身意)と第七の末那識に次ぐ第八識として立てられ、阿頼耶識と呼ぶ。一切萬法ありとある存在はわれら人の心のはたらきの現われ、すなわち識の所変であって、識以外に萬法はなく、萬法はただ識によってのみ存在すると説く。あらゆるものは意識の上に存在し、意識せられざるものは実は存在しないということになる。阿頼耶識は一切萬法の種子を包み・執りはからう蔵のようなもので、故に蔵識ともいう。種子は一切萬法の因、而して阿頼耶識も一切萬法の因。種子が縁によってはたらき現象(萬法)を生起すれば、その現象はまた新たな種子をつくり、ここに相互の因果関係が輪廻しつつ成立するのである。要するに阿頼耶識とは自己のこころ(心識)の究極の根源そのものである。この自己の心の流れからあらゆる現象を生起し、現象はまた自己の心に作用する。萬法と自己の一心とは不二一体のものということである。 しかしここにまた一つの問題が起る。つまり阿頼耶識が一切萬法の種子を蔵し、あらゆる現象的曲面(境界)がこの阿頼耶識の現われであるならば、阿頼耶識の中には煩悩のもとになる無明不覚心(迷の心)とともに涅槃の因となる覚心(悟の心)もなければならないだろう。阿頼耶識縁起(唯識論)はそれには何も答えていない。 唯識論の開祖とされる無着の『攝大乗論』によれば、阿頼耶識は妄識であって----つまり迷の心そのものであるから----阿頼耶識を滅したところに覚心が現われると見る。第八の阿頼耶識の上に第九識を立てて阿摩羅識(あるいは如来蔵識ともいう)と名づけ、これをもって自性清浄の真識となすのである。 われわれはここで馬鳴の『大乗起信論』(起信論)を見ておく必要がある。心敬が『さゝめごと』の中に書いた「十識」の典拠と考えられる『釋摩訶衍論』は、『大乗起信論』の注釈書にほかならない。阿頼耶識が妄識であるか真識であるか、起信論はそれを真妄和合の識と説く。これはどういうことか。 解釈分 解釈分有三種。云何為三。一者顕示正義。二者對治邪執。三者分別發趣道相。顕示正義者。依一心法。有二種門。云何為二。一者心眞如門。二者心生滅門。是二種門皆各總攝一切法。此義云何。以是二門不相離故。心眞如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離妄念則。無一切境界之相。是故一切法從本巳來。離言説相離名字相離心縁相。畢竟平等無有變異不可破壞。唯是一心故名眞如。以一切言説假名無實。但隨妄念不可得故。言眞如者。亦無有相。謂言説之極因言遣言。此眞如體無有可遣。以一切悉皆眞故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法不可説不可念故。名爲眞如。 ここで一心法と言っているのは衆生心のことである。また二門とは、一心の本体である真如の方面(心真如門)と、一心の現象界である生滅の方面(心生滅門)とを言う。二門は一心の二面であるが、しかしこの二者は別体では全然なく、それ故に一心と言うのである。宇宙萬法の一切をおさめる一心真如の体性は、常住不変にして不生不滅の差別がない。悟の心も迷の心も真如そのものの体性に少しの変化もないのである。一切の諸法(現象)は、これを認識する主観があって始めて存在するのであって、もし主観がなければ、もろもろの差別的現象はことごとくその存在の意義を失うのである。諸法の差別は萬法そのものの上に存在する差別ではなく、吾人の主観によって与えられたものである。認識の形式は主観客観の相対を俟って始めて成立するものである。さらに言えば、主観が存在するということはすでに客観が存在すると言うことで、どちらか一方だけ存在するということはありえないのである。そこで起信論の考え方はこうである。要するに主観と客観とは一心の作用として現われた一心の相対的両面にほかならない。それはまったく異なる別体ではないが、このように二方面として現われて認識する能縁と認識さる所縁の相互に交渉する存在である限り、主観は根本的に差別を捨て去るわけにはいかないにしても、その主観の奥に絶対平等の真如の実在を自覚するほかはありえない。自覚なき主観の迷いを妄念という。また心念とは虚妄にとらえられた心のことである。われわれが差別の現象にとらわれて苦しむのは、まったくこの妄念によるのである。もしわれわれが真如の実在を自覚して、主観の妄念から解脱することができた場合には、差別として現象していたものは絶対平等に裏付けられた無相真如の現われであったことが知られるのである。「一切の諸法は唯妄念による。而して差別があり。もしすなわち妄念を離るれば、一切境界の相無し」とはそう言うことである。 空海は『秘蔵宝鑰』の中で、次のように言っている。 龍猛菩薩の説かく(9)、「三自一心の法は一も一なること能はず。能入の一を仮る。心も心なること能はず、能入の心を仮る。実に我の名にあらざれども、我に自(な)づく。また自(じ)の唱(とな)へにあらざれども、自に契(かな)へり。我の如く名を立つれども実の我にあらず。玄玄のまたの玄、遠遠(をんをん)のまたの遠なり。かくの如くの勝処は無明の辺域にして明の分位にあらず(10)」。 ここで三自一心の法と言っているのは、正式には三自一心摩訶衍法と言い、起信論の所説である本質(自体)・すがた(自相)・はたらき(自用)の三つをそなえた唯一絶対の心、すなわち「一心」のことである。 阿梨耶識(起信論では阿梨耶と書く)の中には自性清浄の真心と無明不覚の妄心とが一緒に存在して、人の心の本体は清浄なものであるが、幾世にもわたる遠い過去(無始)以来の無明煩悩がこびりついているために、悟ることができない妄心となっているのである。涅槃の境地にいたるためには、何か一つのキッカケがあれば十分なのである。あるいはこうも言えよう。心の本体が清浄なのだから、人の心の覚心も不覚心も見方の違いなのだと。 このように煩悩即菩提・生死涅槃というように、本質(理)と現象(亊)との二元分別を超克して相互に融合し作用しあうことを相即不二(そうそくふに)という。この考えを究極まで追求してゆくと絶対的な一元論の哲学に行きつく。起信論はそのような宗教哲学である。起信論では、そのように現象界の諸相を超越したところに存在する究極の悟を、「本覚」ということばで表現している。世界の真相は二元分別無きものであり、覚・不覚を超えた不二・空に存する究極の悟は、その普遍性により、われら人間の生滅の現象界に本然としてそなわっているというのである。 起信論は阿梨耶識の中にある真心(本心=真識)を特に如来蔵心と名づけた。この如来蔵心が生滅門に入り相対差別の相をあらわすと、釋論ではこれを多一識心と呼び第九識とした。如来蔵心が真如門に入り、不生不滅にして絶対平等なる智をあらわすなら、これを一一識心と呼び第十識とした。 多一心・一一心と言う考え方は、中国に入って、華厳宗の法界縁起の理を詳説した四法界・十玄門のうちの事事無礙法界・一多相容不同門の考え方にまで発展する。これは中国仏教の完成者法蔵の哲学だが少し説明しておこう。 中国仏教では理(本質)と事(現象)という区別を説いて、物心両面・平等差別の事情を明らかにするが、この理事相即・事事無礙----本質と現象とは万有の真諦において互いに相入し融合して、障碍なく一体であること----闡明するものが唯心縁起・法界縁起の説である。理事相即は事事無礙であり物心一如、すなわち一切萬法はただ心のあらわれと見て、これは唯識論にも通じ起信論にも通じ、華厳ではこれを唯心縁起と言う。唯心縁起は竪(たて)の縁起である。事事無礙というのは現象と現象がさわりなく関連し融合している横の縁起で、これを法界縁起と言う。そしてこの事事無礙法界をさらに十に分けて詳しく説いて行ったものが十玄門である。一多相容不同門はその一つの方面である。一と多、つまり個と全はおたがいに入り---- 一は多に入り、多は一に帰する----しかもお互いにその本性を失わず、一は依然として一であり、多は依然として多である。自己の存在は宇宙の萬物萬象に融け、萬物萬象と一体になって遍在する。宇宙の外に自己はなく、自己の外に宇宙はない。けれども個は個としての、また全は全としての本位は失わず、その限りでは個々別々に存在している。個であって全、全であって個の存在である。これが一多相容不同門の意味するところである。ホリスティックな宇宙論である。 それではこの華厳の一多相容不同門と、同じ法統にある龍樹の著わしたといわれる『釋摩訶衍論』の説く多一心識・一一心識とには、どのような違いがあるのだろうか。端的に言ってしまえば、それは説論の中に実践修行の契機を内包しているか否かということである。華厳縁起の広大な哲理を自己一心の事実として観照し、これを体得実証して生死を解脱するためには、理を談ずるだけでは到底適うはずはなく、実践修行をおろそかにできないのである。心敬がその歌論(和歌陀羅尼観)において「十識」を言挙したのも、実にその点にあったであろう。 吾人の心の中に備わる如来蔵心は、清浄にして一味(事理平等ということ)の真如であるが、その心の本性にそむいて妄念を起すから、萬法差別の相があらわれて苦しむことになる。もし妄念を離れて心に執着するところなく、心身寂静ならば、あらゆる差別の相は消滅して平等一味の真如に帰する。心敬が表現の真髄と説く「無心所著」とは、このことを言っているのである。また「さまざまの是非妄想の浪風をたてぬる心は第八識までなり。十識の心にいたりては、善悪の分別に動くべからず。云々」という一節も、まさにこの起信論の真如縁起説を引いているのである。そして、吾人はこの如理をよくよく観照して、実践修行に励むことが肝要なのであると。  『沙石集』の影響とその宗教哲学的意義 起信論の真如縁起説にもとづく本覚思想は、平安朝末期ごろから日本の天台宗の中心思想になっていた。しかしながらそれは、本覚の意味を拡大解釈して、現象として存在する現実界はすべて本覚のあらわれであり、自己はすでにして仏であるとする極端な現実肯定の思想であった。鎌倉時代における法然・道元・日蓮などの批判はそこにある。彼等が求め説いたのは、立場こそ違うものの観法(瞑想)と実践修行を結びつけることであった。しかしまた、本覚思想なくしては彼等の所説は起りえなかったとも言えるのだから、特に日本の宗教哲学史と修行第一を旨とする芸道論において、『大乗起信論』の影響は大きかったのである。その一例として、『さゝめごと』における『沙石集』の影響と起信論の関係を見てみよう。 『さゝめごと』の和歌陀羅尼観が無住道暁の『沙石集』の影響下にあることは、ほぼ疑いのない定説となっているようだ。『さゝめごと』の研究に大きな足跡を残している木藤才蔵氏によれば、『沙石集』と似たような内容が『さゝめごと』の中に30あまり指摘できるという。「こうした類似の部分は、『さゝめごと』の執筆にあたって、心敬が沙石集を参照し、その中から適宜、意にかなった文句を引用したために生じたものと見なすことができる」と木藤氏は言う(11)。両書の成立の間には180年の時代差があるが、沙石集(1287年成立)が執筆後すぐに、広く大きな反響を巻きおこしたことは、どうやら間違いのないことらしい。無住は後年そのことを回想して、成立後いちはやく都にも知られ、賛否両論が相半ばしたと言っている(12)。著者自身が言うことだから少し割引いても、『徒然草』などにも影響の痕跡は見られるのである。木藤氏は、心敬が沙石集を参照し、その中から「適宜、意にかなった文句を引用した」と述べている。しかし私は、ことはそう単純なものではなく、宗教哲学的にみて共通の理念を持っていたと考える。意に適う、その意が問題である。心敬の意とはどういうものであったか。それが起信論が説く真如縁起であった。『沙石集』巻二および拾遺に次の一節がある。 體用(たいゆう)無礙ニシテ。不二體也。分別ニナス亊ナカレ。衆生ノ心モ眞心ハ體也、水ノ如シ。情識ハ用也、波ニ似タリ。只波ヲシズメテ水ヲエ、應ヲ信ジテ眞ヲ觀ズベシ。是故ニ、[内ニ]ハ常住ノ法身ヲ觀ジテ、能所ヲ忘レ、外ニハ慈悲ノ妙用ヲ信ジテ、感應ヲ頼ムベシ。是行者ノ肝要、修ノ用意也。 裏書云、起信論云、信ニ四アリ、一ハ眞如、二ハ佛、三ハ法、四ハ僧也。眞如ハ三寶ノ惣體、三寶ハ眞如ノ別體也。此外何物ヲカ信ゼンヤ(13)。 また、巻四では、世親の法統が萬法唯識・唯識無境説を説いたのに対して、龍樹の法統が唯境無識を主張して譲らず、門徒を二分して論争をくり返した偏執的傾向に対して激しい批判をしている。 抑法相・三論(唯識と中観の両派)ハ、中天ヨリ始リテ、護法・清辨、唯識ノ諍堅シテ、門徒、宗ヲ分テル亊ヲ、天台ノ祖師釋云、「天親・龍樹、内鑒冷然(ないかんれいねん)、外適時機、各據一門」ト云リ。法相ノ祖師天親、三論祖師龍樹、[内]證ハ皆眞如ノ一理ヲ通達シ、外用(げゆう)ノ時、機ヲ引入(いんにふ)スル方便、或ハ唯識無境トイヒ、或唯境無識ト云。有門(うもん)・空門(くうもん)、時ニ隨而定レル準ナシ。然ニ末学、佛法ノ源底ニクラクシテ、是非偏執ノ過(とが)ヲ致ス由ヲ釋シ玉ヘリ。凡(およそ)佛法大綱ハ、「法體不分、義門得別」ト云テ、一心ノ妙體ハ諸教不二也。義門ノ差別ハ、諸宗暫ハカレタリ。(略)寔(まこと)ニ偏執是非ハ、佛祖ノ意ニ不可叶。互萬機ノ入路ヲフサグニナル。法相三論之義門ヲ云バ、心ノ外ニ境ナケレバ、唯識ト云、境ノ外ニ心ナケレバ、唯境ト云。是故ニ華厳経ニ云ク、「如ノ外ノ智ノ如ヲ證スルナク、智ノ外ノ智ヲ發スル無也」ト。如ハ境、智ハ心ナレバ、三論ハ唯境トウフ、法相ハ唯識ト云。共ニ佛意に叶ベシ。 『沙石集』から長々と二個所を例示したが、このいづれも教学的には起信論にもとづくものである。無住道暁の思いは、談理に執する宗派的因習を嫌い、そこから脱して修行に意を用いるべきだというところにある。そしてその思いは一人無住のものではなく、いわば時代の要請でもあった。ちなみに親鸞が浄土真宗を開いたのが1224年、道元が曹洞宗を伝えたのは1227年、日蓮は1253年に日蓮宗を開き、『沙石集』が成立したのは1287年である。 真如縁起を説く起信論においては、修行と信心の二門を挙げて、止観による禅定修行をすすめるとともに、正念にもとづく念仏をすすめる。「止観」とはどういうことか。まず「止」というのは、心を鍛練してもろもろの煩悩を断ち、外の現象に乱されることなく内なる特定の対象に精神を傾注することである。「観」とは、そのような静寂において正しい智慧を発して対象を観察し、対象の実体を明らかにすることをいう。「止」と「観」とは不離の関係で仏道の根源にあるものである。止観の修行とは一行三昧、すなわち坐禅行(常坐三昧)のことである。正念の念仏とは阿弥陀信仰による念仏行のことで、西方極楽往生を願うのである。仏教教学の変遷を年代誌的に瞥見しただけで、仏道の実践面は結局のところ、坐禅行と念仏行とに帰着することが暗示せられるのであるが、『沙石集』の影響下に成立した『さゝめごと』の和歌陀羅尼観は、『大乗起信論』の注釈書である『釋摩訶衍論』が説く「十識」に依拠することによって、修行論としての要諦を満たした言うべきである。 木藤氏は『さゝめごと』に引用されている語句や文章の出典と考えられる仏教関係書を26点掲げている。しかし『釋摩訶衍論』については、『さゝめごと』本文の頭注には示してあるが、『辯顯密二教論』とともにそれらを関係書目には入れていない。その理由が私には分らないが、木藤氏ばかりでなく多くの研究者がこの書についての言及を閑却して来たことで、心敬の『さゝめごと』における宗教教学の理念がいささかなおざりにされて来たことは否めない。それでなくとも、「十識」ということばを言挙しての説論は、ひとえに『釋摩訶衍論』が特異なる論著だからである。しかも「十識」ということばはただ一度、一個所にだけ現われたものであったから。 注 (1)『連歌論集・俳論集』日本古典文学大系66、岩波書店。203頁。 (2)「釋摩訶衍論」巻第二『大正新修大蔵經』第32巻所収。606頁中。 (3)「辯顯密二教論」『大正新修大蔵經』第77巻所収。 (4)注1前掲書、203頁頭注19。 (5)木藤才蔵『校註さゝめごと研究と解題』改訂増補版、1990、臨川書店。本書は1952年に六三書院から刊行されたものの改訂版。56頁頭注。 (6)前掲書。56頁頭注。 (7)「大般涅槃経」巻下『大正新修大蔵經』第1巻阿含部上所収。204頁。 (8)「大乗起信論」『大正新修大蔵經』第32巻所収。576頁上。 (9)釋論第五。 (10)「秘蔵宝鑰」『弘法大師空海全集』第二巻、筑摩書房。123-124頁。 (11)注5前掲書。345頁以下。 (12)無住『雑談集』巻十、三弥井書店。324頁。 (13)『沙石集』日本古典文学大系85、岩波書店。101頁、および拾遺13。 (14)前掲書。172-3頁。 参考書 1、湯浅清『心敬の研究』1977、風間書房。 2、『日本古典文学全集』第51巻、小学館所収、「さゝめごと」伊地知鐵男注釈。 3、望月信亨『大乗起信論の研究』1920。 4、宮嶋資夫『華厳経』1935。同再刊本、1978、大東出版。 5、佐藤密雄『大乗成業論』佛典講座41、1978、大蔵出版。 6、勝呂信静「唯識学派の縁起思想」『講座東洋思想5』所収。1967、東京大学出版会。 7、柏木弘雄「如来蔵の縁起思想」注6前掲書所収。 8、塩入良道「天台思想の発展」『講座東洋思想6』所収。1967、東京大学出版会。 9、鎌田茂雄「中国の華厳思想」注8前掲書所収。 10、井筒俊彦『意識の形而上学----「大乗起信論」の哲学』1993、中央公論社。 11、中村元『仏教語大辞典』東京書籍。 (1999、8、8) -------------------------------------------------------------------- 『湯浅泰雄全集』第14巻所収。1999年、白亜書房刊。 禁無断転載;著作権は山田維史に属します。 Copyright(C)YAMADA Tadami 1999. All rights reserved. ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|